四川在线记者 赵荣昌 泸州观察 周梦颖 泸县融媒体中心 杨钦程 文/图/视频

进入12月,泸州市泸县宝藏大鲵水产养殖有限公司负责人杨建章有点忙:已经养了4年多的一批“娃娃鱼”迎来上市季,供不应求;新上线的熟食“娃娃鱼”颇受欢迎,订单不断。

杨建章抱着娃娃鱼。

“今天要给泸州的几个餐馆送100多条鱼,还有100多单要通过快递发出去。”12月25日9时,四川在线记者在泸县奇峰镇宝丰村的“娃娃鱼”养殖场见到他时,他已经和妻子忙碌了一个多小时。

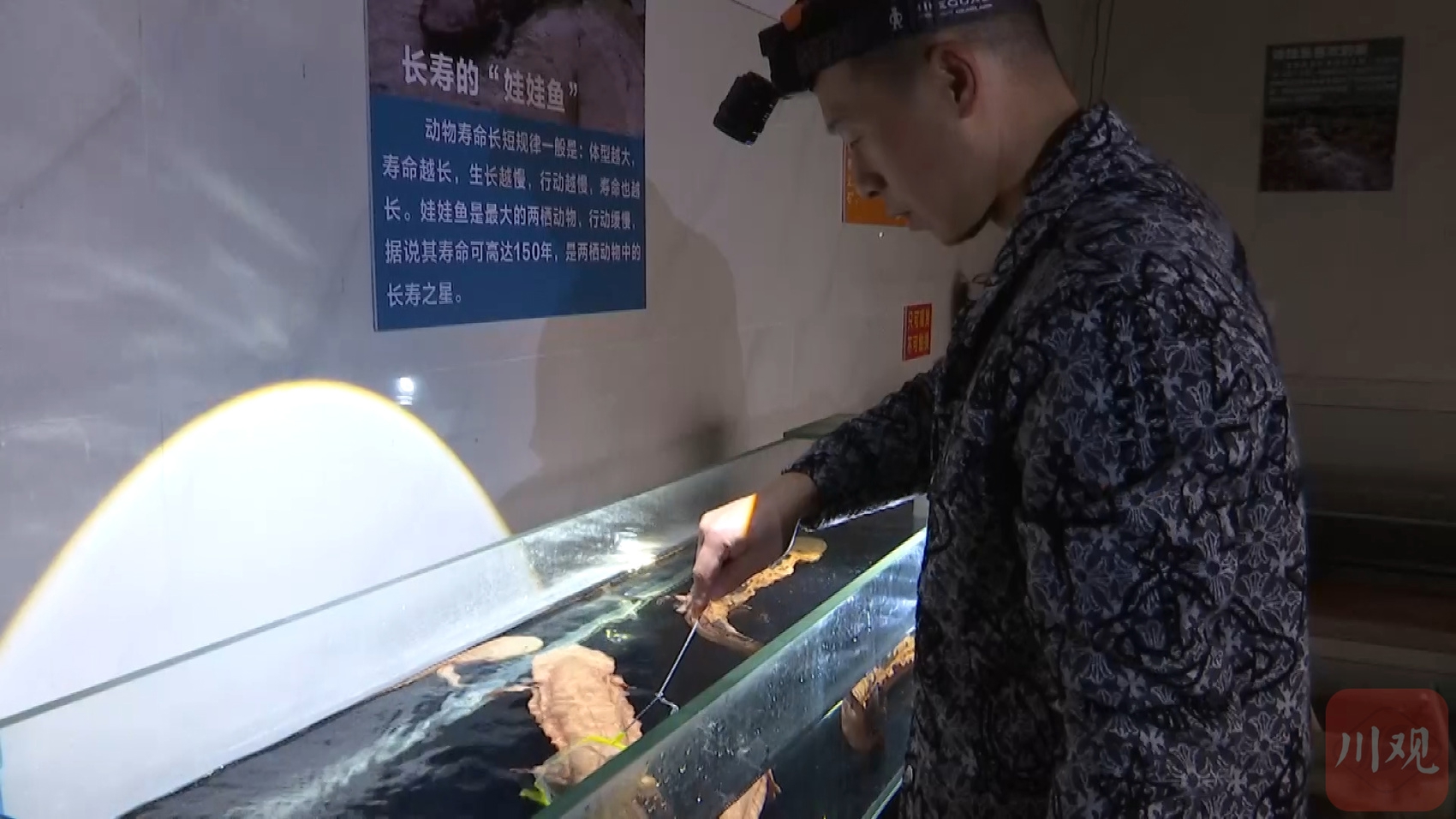

跟着杨建章的步伐,走进一个近乎全黑的棚子后,他打开了手电筒。顺着灯光望去,水池里,一条条“娃娃鱼”映入眼帘。“‘娃娃鱼’喜欢阴暗的生活环境,所以我们养殖场内没有安电灯。”杨建章解释。

杨建章和娃娃鱼。

“娃娃鱼”学名大鲵,因其形体类似于娃娃爬行、叫声似儿啼,又俗称“娃娃鱼”或“孩儿鱼”。2020年,野生大鲵被世界自然保护联盟列为极危物种。在中国,野生大鲵被列为二级保护水生野生动物。只有获批的人工繁育“娃娃鱼”才能进入市场销售。

近年来,随着技术发展,越来越多的人开展人工养殖大鲵,因其营养价值高,人工养殖的“娃娃鱼”颇受市场欢迎。

杨建章是泸县最早养殖“娃娃鱼”的人。经过近10年的发展,现有养殖池36个、育苗池60个,年产“娃娃鱼苗”5万尾、商品“娃娃鱼”3万斤,活鱼销售和深加工产品年产值超200万元。

2014年,一个偶然的机会,在外务工的杨建章参观了一家“娃娃鱼”养殖场。“‘娃娃鱼’养殖所需要的水质、水温、海拔、气候等条件,我的老家基本都符合。”也就是从那时起,杨建章萌生了返乡养殖“娃娃鱼”的想法。

杨建章在养殖场。

万事开头难。由于没有系统学习,一开始遇到的问题一度让他应接不暇:鱼池修错了、“娃娃鱼”生病了......各种问题层出不穷。

“除了到处学习,还有就是自己摸索。”杨建章拿出一本已经磨掉皮的《娃娃鱼养殖技术》向记者展示了他的“法宝”:“不断调整,无论是灯光、水温、气温,任何一项都马虎不得。”

2015年,初步掌握了“娃娃鱼”养殖技术的杨建章取得农业农村厅颁发的水生野生动物人工繁育许可证,并成立了泸县第一家“娃娃鱼”养殖场。

“因为‘娃娃鱼’是国家二级保护动物,只有获得许可证后才能够养殖。每一条‘娃娃鱼’都有自己的标识牌,才能在市场上流通。”他解释到。

“我们的‘娃娃鱼’以活鱼销售为主,分为食用类的黑色‘娃娃鱼’和观赏类的金色‘娃娃鱼’。”杨建章介绍说,“目前,食用类‘娃娃鱼’的市场售价大概65元一斤,而金色娃娃鱼是其中的贵族,一斤能够卖到1200元。”

杨建章介绍,“娃娃鱼”对水质要求较高,且生长周期较长,从鱼苗到3斤以上的商品鱼,一般要3—5年。“还好泸县水资源好,周边稻田、鱼塘里的小鱼小虾也很多,因此‘吃喝不愁’。”杨建章笑着说。

为了更好地开展养殖工作,2021年,杨建章将养殖场更名为泸县宝藏大鲵水产养殖有限公司,并联合全国四家养殖场、两家繁殖场,成立了一家专业合作社,实现了资源共享、技术共享。

今年4月,杨建章又与食品企业合作,成功研发出开袋即食的快消食品——手撕“娃娃鱼”。这一产品的推出,让杨建章的“娃娃鱼”销量增长了近50%。

现在,杨建章的“娃娃鱼”订单已经遍布全国各地,甚至远销到了东南亚等地。

不忙的时候,杨建章还会拍摄一些短视频,简单剪辑后发布在网络平台上。“每天收到很多私信,基本都是咨询养殖技术的。”杨建章向记者展示,每一条短视频,他都会尽可能地详细介绍养殖过程中需要注意的事项。

销路打开之后,杨建章又开始谋划如何提升产能。“接下来我打算扩大养殖规模,在泸县道林沟、龙贯山这些条件适宜的地方带动当地的农户养殖,一起发展这个行业。”杨建章说。