丛雨萌 四川在线记者 吴晓铃

西汉学者扬雄在《蜀王本纪》里描写古蜀人时,曾记载其“不晓文字,未有礼乐”,导致两千多年以来,遥远的古蜀一直被认为是一处化外蛮荒之地。伴随着近几十年的考古,三星堆的铜铃、金沙遗址的石磬以及战国时期的编钟、青铜虎钮錞于等文物纷纷表明,古代巴蜀地区,早在3000多年以前就已经有礼乐相和。

《乐在山水 同声共舞——川渝地区乐舞文物展》现场。

5月18日,“2024年5·18国际博物馆日”川渝主会场活动在广安举行,作为主会场活动一大亮点的《乐在山水 同声共舞——川渝地区乐舞文物展》也在广安市博物馆正式开展。来自川渝地区36家文博机构的140余件(套)乐舞文物齐聚一堂,勾勒出巴蜀地区乐舞文化的悠久历史和丰富面貌。

铜铃石磐为证

古蜀时期已礼乐初现

川渝地区乐舞文物展以时间为序,梳理了川渝地区古代乐舞发展的基本脉络。从先秦时期的祀戎礼乐、到两汉时期的乐天俗乐、再到唐宋时期的交响燕乐、清朝时期的百态曲乐,每个阶段的乐舞都呈现出鲜明的特点。

步入展厅,率先看到的便是来自三星堆和金沙遗址的一组铜铃和石磬。铜铃小巧精致,石磬看似一块石板,其上却钻有小孔,应是供悬挂使用。这组乐器,成为巴蜀之地3000多年前已有礼乐相和的有力证据。

铜铃(商代)三星堆博物馆藏

1986年,伴随着三星堆一、二号祭祀坑的发现,考古人员从二号坑取出了43件铜铃。此后经音乐考古人员研究,发现铜铃大致可分9种类型,有的铜铃有比较清晰的音高,有的似乎大小、宽窄、厚薄与音高都能有序排列。研究人员还发现,铜铃大多还保留有铃舌,上有铃环,可能是悬挂起来使用。学术界推测,这些铜铃,可能就是3000多年前的三星堆使用的“乐器”。

2021年,随着三星堆新发现6座祭祀坑的考古,三星堆再次发现了一批铜铃。考古人员发现,三星堆遗址先后发现的双翼铜铃及素面铜铃,形制与中原二里头遗址出土铜铃相似,表明二者可能存在一定的联系。与此同时,碎成几块的石磬也在8号坑发现。考古人员原本以为这是几块铺地石,待拼接出来以后,发现中有孔洞,显然是可以悬挂敲击的石磬。此次展出的石磬(仿制品)来自于金沙遗址。虽然形状与三星堆石磬略有不同,但相对完整,并且至今仍可敲击发音。

铜铃、石磬最早出土于山西襄汾陶寺遗址。到了夏王朝时期,铜铃做得更精致,石磬也更大。发展到了商代时期的殷墟遗址,不仅有铜铃,铜铃下面还有个把,3件、5件分别有不同的音阶,成为一种乐器。成都金沙遗址博物馆馆长朱章义表示,古蜀国受夏商王朝的影响很深,不断吸收着中原文明。铜铃、石磬在蜀地的出现,可能就是古蜀国吸收了中原的音乐和礼仪系统。这些乐器,很可能是在特定的祭祀礼仪中使用,从侧面反映出古蜀国祭祀活动的隆重与庄严,也证实了古蜀时期已经礼乐初现。

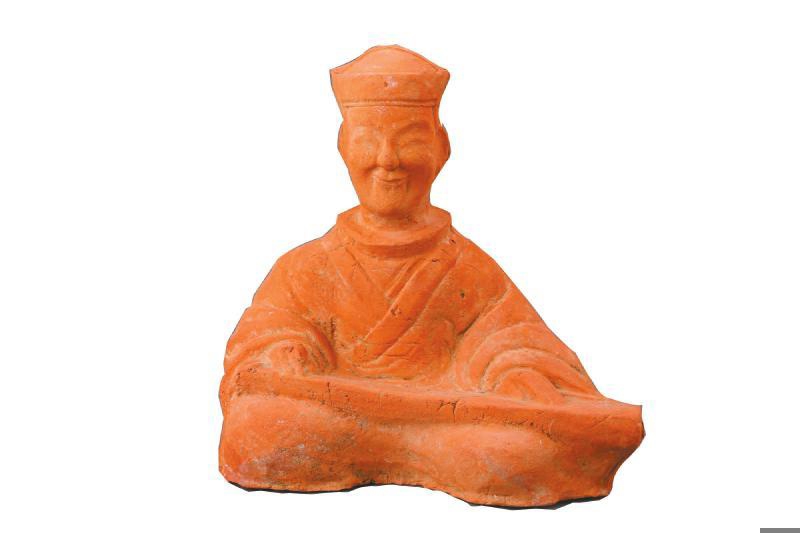

陶说唱俑 东汉(25-220年) 德阳市博物馆藏

既有礼乐齐鸣,也有战场上的金音铿锵。展览中,一组铜钲、铜铎以及虎钮錞于颇为引人注目。钲,形似钟而狭长,有长柄可执,口向上,以物击之而鸣,主要用于军事方面。錞于,形如圆筒,上大下小,顶部有钮可悬挂,击之而鸣,同样多在战争中使用。巴蜀地区的錞于钮多做虎形,故有“虎钮錞于”之称。铎,形近于甬钟,俗称风铃,也在军队仪仗队中敲击使用。近几十年来,川渝地区出土了一批铜钲、铜铎以及虎钮錞于,它们成为《华阳国志·巴志》里“巴师勇锐,歌舞以凌殷人”记载的实物证据。广安市博物馆陈展部部长王浩辉介绍,如果说铜铃、石磬是古蜀先民与神灵沟通的见证,那么錞于、铜钲等乐器则折射出了巴人忠勇豪放的精神特质。

汉代乐舞陶俑

刻着四川人的开朗乐观

击鼓俑、抚琴俑、胡人吹箫俑、持笙俑、扶耳歌唱俑、舞俑、盘舞杂技画像砖、奏乐画像砖……在展览的第二单元中,千姿百态的汉代乐舞俑、乐舞画像石画像砖,既镌刻下丰富的古代表演艺术,也成为巴蜀地区安逸自在基因的证据。

公元前316年,秦并巴蜀,大量移民迁入,社会经济飞速发展。至2000多年前李冰修筑都江堰,成都平原水旱从人、不知饥馑、时无荒年,天下谓之天府。至汉代,成都更在全国“列备五都”。物产的丰饶、生活的相对安稳,造就了古代四川人开朗乐观的性格。王浩辉介绍,古人“事死如事生”,为了死后也能享受到生前的歌舞宴乐,便把它们做成俑、刻成石随葬于墓穴中。

陶坐舞俑(汉代)成都博物馆藏

汉代的乐舞有多欢乐?击鼓俑席地而坐,头戴高冠,做出拍打之势;抚耳歌唱俑双膝着地跪坐在腿上,头戴冠帽,双手抚膝、抚耳,表现出听琴、歌唱的姿态……最有名的当然是汉代说唱俑。上世纪80年代出土于成都天回镇、现存于国家博物馆的东汉击鼓说唱陶俑,因其神态诙谐,动作夸张,活现一俳优正在说唱的形象,被誉为“天下第一俑”,此次展出的3件说唱俑,无不动作夸张、表情恢谐幽默,生动反映出时人乐天开朗的精神状态。

盘舞,汉代至两晋南北朝时一种很盛行的乐舞,常用于宴飨助兴。它将盘、鼓覆置于地上,往往七盘一鼓,舞者在盘、鼓上高纵轻蹑,浮腾累跪,踏舞出有节奏的音响。此次展览中,新都区博物馆藏的一件盘舞杂技画像砖,刻下了这种高难度的舞蹈。只见舞者在盘鼓间翻腾跳跃,优美矫健。成语“长袖善舞”也在展览的图版上找到了证据。原来长袖舞是古代舞蹈最基本的一种。舞者以长袖为道具,靠指、腕、肘、肩的协调配合完成身袖合一的舞蹈动作,既呈现出舞时的风姿绰约,也可以借以表达各种复杂感情。

红陶胡人吹箫俑,东汉(25-220年) 重庆市文物考古研究院藏

值得一提的是,汉代的乐舞者中,还有来自西域的胡人。展览中,一件出土于重庆丰都的红陶胡人吹箫俑,明显可以看出其高鼻深目的胡人特征。王浩辉说,伴随着古代丝绸之路的开通,作为丝绸重要产地的古代巴蜀不仅与中原地区联系紧密,也与西域有了交流。西域乐师此时也从异国它乡远到而来,古代巴蜀的开放可见一斑。

“喧然名都会,吹箫间笙簧”“锦城丝管日纷纷,半入江风半入云”……“诗圣”杜甫曾在诗作里描写过唐代成都歌舞的兴盛。古代石刻匠人,则在石头上刻下了当年的载歌载舞。此次展览专门用多媒体展示成都永陵博物馆“二十四伎乐”石刻上的后蜀宫廷乐队,20多种乐器既有汉民族传统乐器,又融合了当时大量的少数民族及外国的乐器,堪称一部唐五代音乐文化的活化石。

勾栏乐舞石刻 南宋(1127-1279 年) 四川泸县宋代石刻博物馆藏

有意思的是,此次展览还让观众见识了宋代时期的“勾栏”长什么样——出土于泸县的勾栏乐舞石刻,弧形的勾栏上雕刻了6位正在进行表演的乐舞女伎。她们头戴花冠、穿着长裙、衣袖宽大,肩披流苏云肩。两人起舞四人伴奏,再现了宋代民间乐舞的流行与兴盛。

川剧皮影傩戏

近代艺术百花齐放余音绕梁

四川是多民族聚居地,民族音乐舞蹈具有鲜明的民族特色;在“湖广填四川”的大背景下,移民文化也渐渐催生了集百家之长的川剧,四川清音、皮影戏、四川竹琴等民间曲艺也大放异彩,成为川渝地区人民共同的记忆。

陶抚琴俑(东汉)重庆市文物考古研究院藏

此次展览第四部分浓墨重彩地展出了川剧在巴蜀大地的风姿。大钹、马锣、盆鼓,让观众从实物中看到川剧高亢的声腔从何而来。川剧主要以打击乐器为主,锣鼓曲牌有二三百种,固有“一台锣鼓半台戏”“三分唱七分打”之说,打击乐器在川剧中的重要地位可见一斑。展览还展出了重庆川剧博物馆藏的《琵琶记》《彩楼记》《柳荫记·送友》等川剧经典剧本。“晚清川剧繁盛,仅成都上演剧目已达300余种,川剧剧目十分可观。”王浩辉介绍,20世纪初,川剧掀起了一场“改良运动”,随后大力改编或创作“改良剧本”,先后涌现了一大批川剧作家,创作了200余部川剧作品。

展览现场,7件来自苍溪县文物保护中心的傩戏面具或剽悍凶猛,或稳重冷静,或和蔼温柔,十分引人注目。史料记载,傩戏源于古代迎神赛会、驱逐疫鬼的巫歌傩舞,是在民间祭祀仪式基础上汲取民间戏曲元素形成的一种戏曲形式。明末清初,傩歌傩舞在汲取了傩堂戏、端公戏的基础上诞生了傩戏,在川渝地区广泛流传。面具则是傩戏表演中最重要的道具,也是神灵的象征和载体。

六弦琴(现代)甘孜州民族博物馆藏

四川的民族乐舞也各具特色。此次展览从甘孜、阿坝、凉山等地博物馆借展了羌笛、羊皮鼓、牛角胡、咚咚喹、月琴、双簧竹口弦等一大批民族风情浓郁的乐器,展示了少数民族同胞丰富多彩的音乐文化。

“回望巴蜀乐舞史,既有巴蜀先民的独奏曲,也有与周边乐舞融合发展的交响曲。”王浩辉表示,3000多年来,巴蜀地区的人们将这些穿越时空的情感融进青铜器内、陶俑中、壁画上、戏曲里。此次展览,是川渝地区首个乐舞主题文物展,希望观众可以在展览中触摸古代巴蜀地区丰富的音乐文化。

(由广安市博物馆供图)