四川在线记者 钟帆 摄影 卢春阳 范华

开栏语

随着高考临近,各大高校开启了紧锣密鼓的招生宣传。四川是教育大省,省内的高校有哪些有意思的宝藏课程?今日起,四川在线记者带您走进四川大学、电子科技大学、西南交通大学等学校,沉浸式体验四川高校的精彩宝藏课程!

“各就各位,准备,3、2、1,点火!”一周前,在位于彭州的教学实践基地,电子科技大学航空航天工程专业大三学生完成了自制“火箭”的发射。

自制“火箭”发射。

这是电子科技大学航空航天学院刘磊老师开设的《探空火箭设计与制作》课程,主要面向该校航空航天专业本科三年级学生开设,共计60学时,分两学期开展。

不久前,神舟十八号载人飞船成功发射,引起社会广泛关注。高校如何培养更多优秀的航空航天人才,飞向更遥远的深空?近日,跟随四川在线记者的视线,一起走进电子科技大学,体验这个逐梦“空天”的课堂。

团队协作很“有趣”

今年,电子科技大学航空航天工程专业大三年级共有18名学生,刘磊将同学们分成了4个任务小组。

在发射现场,第4组的火箭最“抢眼”,灰色的火箭头搭配透明的仓体,看起来非常硬核。“这是我们组的第三代火箭,采用了导轨分段模块化设计,运用3D打印构建主体。”据组员张宸宇介绍,相对于传统的板材主体,这枚主体结构完全依托3D打印技术的火箭是一次全新的尝试。

点火后,伴随着小火箭的冉冉升空,同学们的心也跟着揪了起来。直到降落伞带着燃料耗尽的箭体下降的那一刻,火箭发射成功。

其中一小组的火箭,名为起点。

“我们模拟的是天鹰系列探空火箭,同学们需要学会设计并制作一枚小型的探空火箭,并完成外场发射与回收任务。”在刘磊看来,探空火箭作为火箭系统中的“最小集”,复杂度适中,易于解构,具有多学科交叉、多系统集成等特点,非常适合学生操作。

在教学模式方面,课程设置多个闭环环节和流程,从多任务角度、多工具的综合运用、团队分工协作等方面,模拟复杂系统工程项目的真实情境和流程,打造沉浸式的课堂体验。同时,课程组有三位老师分别担任总体组、结构组和航电组的指导工作,通过构建系统项目式的学生小组和教学团队,形成学习共同体。

学科融合很“有料”

当日,4个任务小组中,有3组模拟火箭发射成功,并带回了相关实验数据。

“探空火箭主要用于气象探测,所以我们除了基础的发射外,还要求每一组都有通信功能。”在刘磊看来,模拟火箭体积虽小但五脏俱全,从设计、加工、制作到发射,每一步都不简单,涉及到了空气动力学、机械制图、自动控制、数传通信等多个学科的知识点,“之所以开设跨学科课程,是希望以新工科建设为引领,探索面向复杂工程问题的课程和教学模式。”

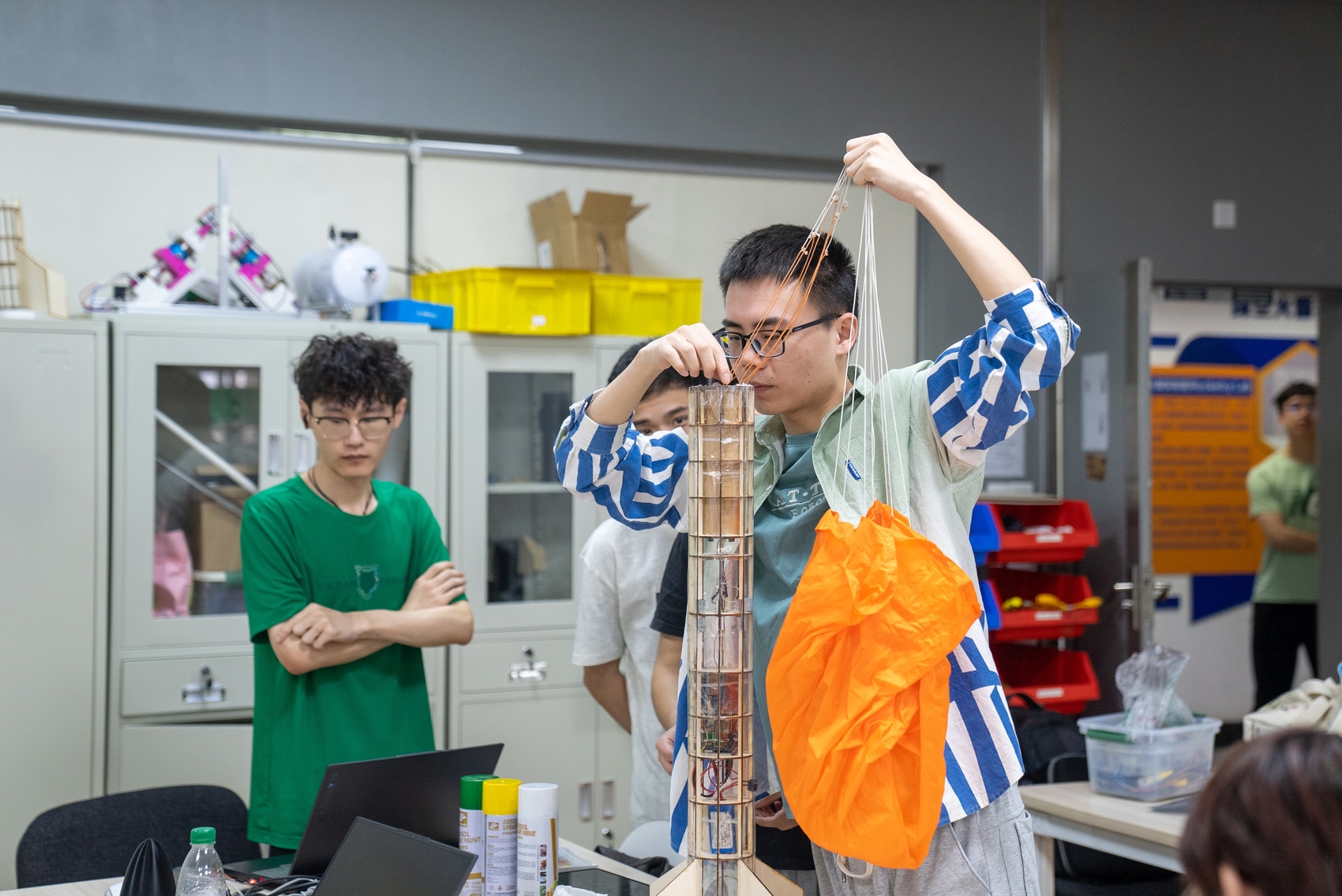

同学们对火箭进行调试。

据刘磊介绍,这门课程共计60学时,分两学期开展。大三上学期,同学们以理论学习为主,学习火箭的设计、制作原理,包括探空火箭总体设计、火箭气动分析等内容;下学期,进入模拟工程实战,学习包括地面测速、安全评估、箭体制作、外场发射等内容。

在教学资源方面,除了专业工程书籍外,课程还引入了火箭设计、前沿技术论文、在线学习课程等多元化的学习资源。在硬件环境方面,课程还建设了以探空火箭为主题的实验室,包含箭体加工、电子制作以及火箭总装工坊,为团队成员的分工协作提供独立空间。同时,在考评方面,这门课程也分为结果性评价和过程性评价,并且结果性评价与过程性评价并重。

模拟火箭发射成功后,同学们心里的那团火也被点燃。他们站在原地,久久不能平静。他们仰望苍穹,希望逐梦更遥远的深空。