潘向黎

四川在线记者 肖姗姗 图片由受访者提供

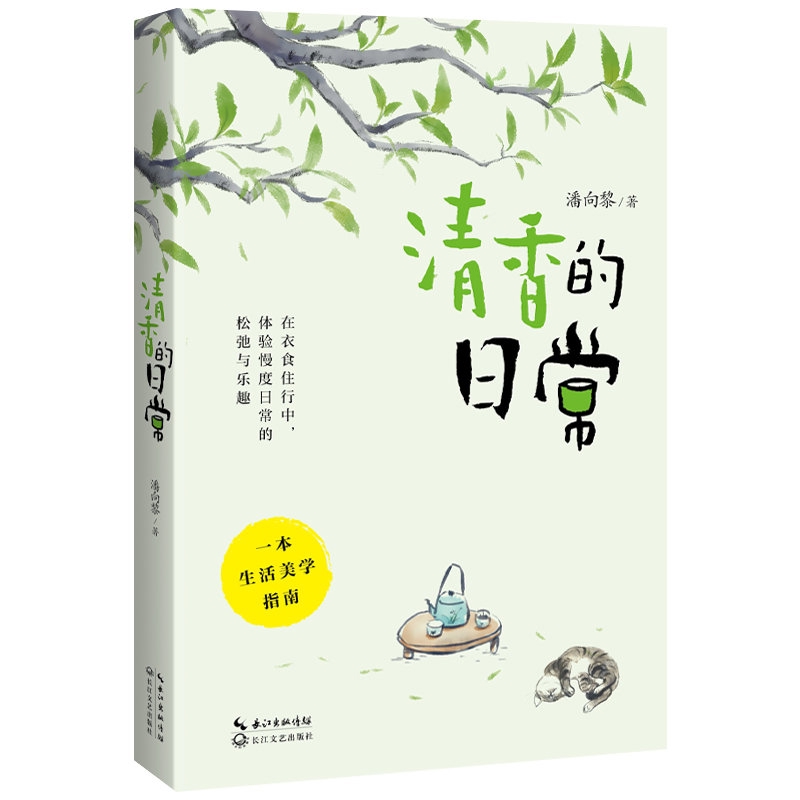

6月24日,探照灯好书6月入围25部中外文学佳作发布。川观文学奖(2022年度)获得者、著名作家潘向黎的最新散文集《清香的日常》入榜。该书由长江文艺出版社于今年5月推出,收录了潘向黎的经典散文名篇及部分新作,分“茶”“诗”“好天气”三辑。潘向黎用其独具个性的方式,将学识与妙悟融合,用灵心与文心共振,在喧嚣尘世中寻访一缕茶香,在现代烟火中品味古典风雅,在行走山川中赏读草木人间。

6月25日,川观新闻与潘向黎聊了聊“喝茶”“读书”“旅行”,用文学的方式打开慢度日常的生活美学。

潘向黎是国内文坛名家。她首先是小说高手,曾出版长篇小说《穿心莲》、小说集《白水青菜》《轻触微温》《我爱小丸子》《上海爱情浮世绘》等,获过鲁迅文学奖短篇小说奖,还凭借短篇小说《兰亭惠》获得了川观文学奖(2022年度)。

此外,作为文学博士的她,还善于阐释古典作品,出版过随笔集《看诗不分明》《梅边消息:潘向黎读古诗》《古典的春水:潘向黎古诗词十二讲》等共三十余种,深受好评。

谈及选编散文集《清香的日常》的初衷,潘向黎坦言是长江文艺出版社尹社长提出的“慢生活”的构思打动了她,她希望这本书是“讲究在日常生活里面寻找一种自己的,偏舒缓,偏艺术这样的一种调性”。书名也曾让她苦恼很久,因为这本书在选编时,分成了“茶”“诗”“好天气”三辑,如何才能选到一个清新透气又统摄全篇的标题呢?潘向黎说:“我觉得茶叶茶汤是很有清香的,古诗词我觉得也是在漫长的时间里面,始终绽放的花朵,会一直吐露它的清香,旅行当中我觉得山川也是有清香的。那么为什么用‘日常’两个字呢?因为我觉得我这里面不论喝茶也好,读古诗词也好,旅行也好,都是非常的日常化的。非常的普通,很平凡,甚至是看上去比较平淡的这样一种内容和调性,它没有什么壮烈、探险、猎奇,或者很激烈、浪漫的这样的内容和追求,它都没有。它就是很日常化的,一种涓涓细流的习惯,或者说是一种喜悦之情也好,反正这是一本讲述日常中的一种体会的书。”

当问到书中如何将传统文化与当下相联结时,潘向黎提到她关注到些年轻人中掀起一股“古风热”。“不知道这样说是不是确切”潘向黎笑说,她表示在生活中会看到穿汉服的年轻人,“他们连头饰、发型都是完全是古风的”,还有看到在短视频平台上拍的各种古风视频,包括大火的《逃出大英博物馆》。“他们拍的那种节目都非常好的,就是把古风跟当代生活结合起来,挺有意思的。”年轻人对古代生活方式的追捧,在潘向黎看来一件非常好的事情,她认为对传统文化感兴趣一定是一个好的倾向,同时她也鼓励大家在跟随潮流的基础上,多一些自己的思考, “不要只对汉服有兴趣,或者说只对某一件事物有兴趣,对过某一个节日有兴趣。我觉得应该全面广泛地了解一下。现在年轻人内心的多元化是超出上一代很多的,甚至超出我们的想象。”她相信当代年轻人的创造力,也希望《清香的日常》这本书能起到一个抛砖引玉的作用,让大家不要觉得传统很遥远,恰恰相反,传统离我们很近,它与我们血脉相融,有时候甚至就是一杯茶的距离,我们完全能够,并且不知不觉中已经在日常中实践它。

最近,潘向黎完成了从去年10月写到现在的一本书稿,这期间,她几乎没有参加公开的活动,也因此遗憾错过川观文学奖(2022年度)的颁奖典礼。为什么要将自己关进书斋?是什么创作能让她如此沉潜?“因为我写的这本书是有主题的,是关于《红楼梦》的,是我品读《红楼梦》的一本书,这本书呢,是我的一个心愿,我一直想写。”细心的读者能发现,2024年起,《雨花》杂志就推出了一档专栏,正是潘向黎对《红楼梦》的评析,比如《宝钗总能猜对贾母的心思吗》《她们都不爱贾宝玉》《曹雪芹的乾坤大挪移》等等。接下来,这些文章都会集结成篇,收入新书。

潘向黎坦言,她不是研究《红楼梦》的,不是所谓的红学家,她只是一个喜欢了《红楼梦》很多年的人,“我第一次读它的时候,大概是十岁吧。所以,我有超过40年的《红楼梦》的阅读史,这是我写它的一个理由。”其次,潘向黎觉得,她作为一个写小说的人,读《红楼梦》一定跟别人不一样,“写小说的人,每个人因为自己的阅历,自己的心性,自己的写作风格,自己对写作技巧的这个领悟,又会对《红楼梦》读出不同的东西,我觉得很有意思,所以就决定写了。”

去年10月,潘向黎开始动笔,眼下书稿已经完成,字数大概20多万。除了读者,潘向黎自己也非常期待这部书的出版。