四川在线记者 文露敏

北京时间6月28日凌晨(当地时间6月27日),在英国阿伯丁举办的第37届国际沉积学年会上,沉积学领域的重磅奖章——瓦尔特奖章,第一次由中国科学家收入囊中。

瓦尔特奖章是由国际沉积学家协会为了纪念德国地质学家J.瓦尔特(Johannes Walther,即沉积学的主要理论基础之一——瓦尔特相律提出者)而设立,该奖章每两年在全球范围内仅授予一位科学家,以表彰其在沉积学领域作出的重大贡献。今年获此殊荣的,是成都理工大学沉积地质研究院院长、沉积与生物地球化学国际研究中心主任李超教授。

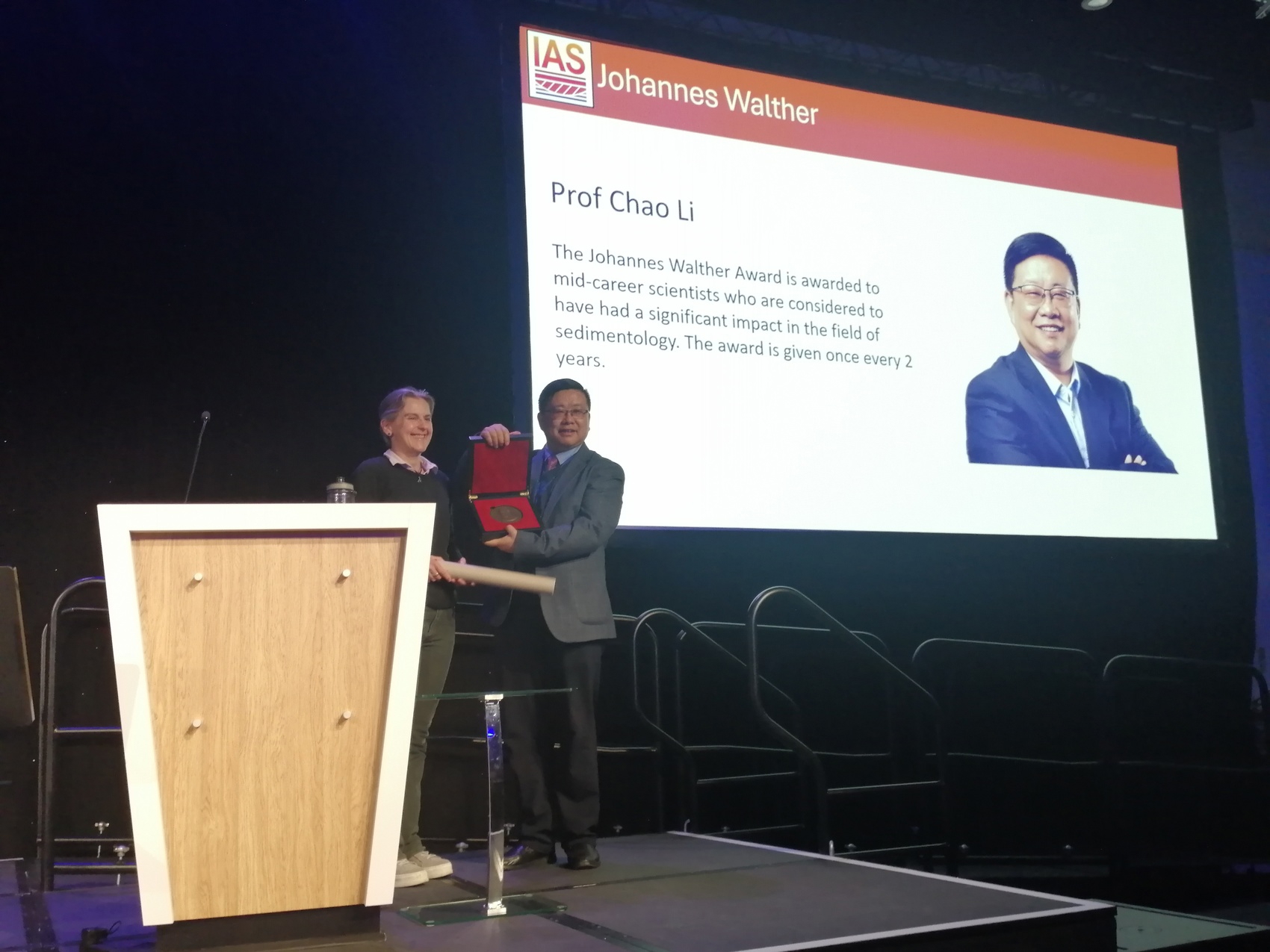

国际沉积学家协会主席、英国曼彻斯特大学教授Cathy Hollis博士为李超教授颁发瓦尔特奖章及证书

四川在线记者第一时间联系了李超。“这是一份沉甸甸的认可。”电话里,李超有些感慨,“五亿年前的地球海洋什么样,中国人也有话语权。”

新疆出生的西北娃,为何在四川“看海”?李超的故事,从一口井讲起。

李超。受访者供图

戈壁滩上,长出好奇的“花”

1983年,新疆昌吉呼图壁县,孩子们喜欢在戈壁滩上疯跑。这里一眼就能够看到数百公里外的天山。天地广阔,自在心间。

戈壁滩上,水尤其珍贵。井边的井台,是孩子们徜徉的玩耍地。一天,井边来了“不速之客”——一辆很大的车,大家轮番往车轮上爬,谁都爬不上去。车上的人穿着工作服,他们说,自己在戈壁滩上专门“放炮”。

“这在当时简直是天底下最神秘的事情。”后来李超才知道,这些人是干石油勘探的,而这辆车叫做可控震源车,炸药爆炸,模拟出人工地震,就能分析出地下的地质结构。

原来脚下并不只有沙尘和泥土。从那天起,一成不变的戈壁滩上,长出了名为“好奇”的“花”。

18岁那年,抱着对世界强烈的好奇心,李超离开了戈壁滩,考入中国地质大学,学习地球化学专业。1996年,他又到中国科学院广州地球化学研究所攻读博士学位。毕业后,李超留所担任技术人员,每天做分析、修仪器,渐渐仿佛又回到了一成不变的“戈壁滩”上,“一眼望得到的都是茫茫戈壁。”

但李超没有忘记那朵好奇的“花”。2004年,他主动联系出国访学。在美国加州理工学院地球与行星科学系,李超结识了许多世界顶尖的科学家。擦肩而过的可能就是领域内的“第一人”——比如,隔壁办公室的约翰·爱勒教授,不仅提出了碳酸盐团簇同位素这一新指标,而且还研发了自己的分析仪器,并通过有孔虫、土壤碳酸盐、珊瑚等载体,对古温度进行定量重建。

身边的科学前沿和一个又一个的突破,唤醒了李超内心深处对创新的冲动。

沉积学关乎生命演化,回答的是人类最重大的科学问题之一:我们从哪里来?而他专注的古海洋环境与生命协同演化研究,正是要回答这个问题;从应用上看,这些研究还可以在古老油气和沉积矿产资源勘查中发挥重要作用。

2010年,在美国加州大学河滨分校工作时,李超发表了自己的第一篇《科学》(Science)文章。他在领域内率先发现了早期海洋化学空间差异和动态演化的基本特征,提出了“硫化楔”分层古海洋化学空间结构模型和氧化剂对近岸区域水化学控制假说。

这篇从投递到接收只花了一个多月的文章,让李超体会到了科研的迷人——像大侦探福尔摩斯一样,凭借沉积岩这本“会说话的档案”,将里面的元素、矿物等提取出来,建立指标,发现它们之间的联系,再推测出亿年前发生的事情。

2011年,见识过戈壁滩外足够精彩的世界,李超决定回国。“理论创新需要技术创新牵引,只要有平台、有机会,别人做得到,我们也可以。”

闯入“无人区”,去五亿年前“看海”

在中国地质大学工作近11年后,2022年,李超来到成都理工大学。位于中国西南部的四川盆地,历来便吸引着众多地质学家的目光。在亿万年前,这里同样是一片汪洋大海。

此前,有科学家认为,生物演化是从海洋到陆地,寒武纪生物大爆发也得到了众多科学家的反复论证。然而,占地球演化史80%时间的前寒武纪海洋极其贫氧,难以满足复杂真核生物生存的基本条件。那么,究竟发生了什么,让前寒武纪古海洋一直都维持着贫氧状态?

2023年,李超研究团队发表的“解密埃迪卡拉纪磷循环”重要研究成果登上《自然》(Nature)。埃迪卡拉纪是距今约6.35亿年至5.39亿年之间的历史时期,作为前寒武纪的最后一个阶段,是地球系统从前寒武纪状态转变成现代地球系统的关键地质时期。技术创新驱动科学创新,团队利用自己研发的新技术,第一次实现了对古海洋磷含量波动的直接追踪,进而重建了地质关键期埃迪卡拉纪古海洋溶解磷含量。

研究发现,前寒武纪海洋具有独特的不同于现代海洋的磷—氧循环解耦合现象,这一发现揭示了前寒武纪海洋能够维持漫长缺氧状态的根本原因和早期海洋能够最终实现氧化的根本机制,极大深化了人类对于地球宜居性演化和复杂生命演化规律的理解。

在此次国际沉积学大会上,李超受邀作主旨演讲,他选择和同行们分享由此项研究延伸出的全新领域——古海洋溶解有机碳库。这一古代海洋中的巨大“宝藏”,在地质历史演化中扮演了举足轻重的作用,但由于缺乏技术手段支撑,长期被人所忽略,甚至被否定。

“以前我们是跟跑,科学问题是人家提出的,技术方法是人家创造的,重大理论也是人家提出的,中国科学家主要是验证。”借获得瓦尔特奖章的机会,李超想说:今天,在一些领域方向上,中国人也具备了领跑的能力。

除了开拓研究新方向,在成都理工大学,李超也踏入了一个新阶段——面向国家重大需求,从理论创新延伸到应用创新。

去年,他正式成为自然资源部高层次科技创新人才工程(地质找矿方向)科技创新团队负责人。“油气矿藏开发已来到万米深井时代,但缺乏科学认识,往往只能依靠过往经验,我们的研究将为认识、开发脚下的深层油气和矿产资源提供重要依据。”

未来,对早期海洋环境演化取得的认识,将在深层油气资源勘查和矿产资源勘查上发挥重要作用。

在李超的办公室,世界地质图、中国地质图、中国地图和四川省地图在墙上依次排布。从戈壁滩出发,将他的人生轨迹标在图上,串联起一道道漂亮的弧线。

“每一次出发,都会带来更多可能性,渐渐走入‘无人区’,还有一种兴奋刺激的感觉。”四十多年过去,李超仍然为9岁那年好奇的事情着迷。

而这一次,他成为了那个在“戈壁滩上‘放炮’”的人。