四川在线记者 熊晓雨

1992年,走出北京大学第六医院(以下简称北医六院),张泽青成为一名孤独症孩子的母亲。从那刻起,她祈祷“用尽自己的全部”为儿子搏出一个未来。尽管这个“未来”至今未来。

那是张泽青成为母亲的第三年,辗转成都、北京两地医院,唯一的儿子方承康被诊断为中重度孤独症谱系障碍人群。医生告诉她,3岁的方承康将与一种无法治愈的心智障碍病症纠缠终生。

在此之前,张泽青从未想过成为母亲的道路如此艰难。在此之后,她用了三十多年吞咽和消化照护带来的焦虑、矛盾、厌倦甚至羞耻,“对方承康,我一次次尝试、又一次次受挫,再一次次接受。”她没奢求过成功,但必须面对落差和失败。

1996年,王星瑜拿着东拼西凑的1万块钱去往上海。她想,大城市昂贵的药物肯定能让连婆家都嫌弃的“瓜娃子”变好。回家的绿皮火车上,一个满怀希望而来的母亲彻夜未眠。自此,蜗居成了母子俩近30年的生活主调。

这是两对母子不得不过的人生。如果将孤独症家庭的日常比作一场漫长的“马拉松”,如今两位“60岁+”的母亲不害怕继续拉练,她们唯独害怕自己的终点越来越近。

这可能不只是两对母子的人生。作为“领跑者”的家长日渐衰老、面临生命终结,越来越多孤独症家庭想要看清,大龄孤独症孩子有处可栖的未来何时会来?

肉搏

1981年,杨晓玲从美国学成归来,带回孤独症的诊断标准,并在北医六院开设孤独症医学专科门诊,第二年确诊了我国首例孤独症患者。10年后,张泽青带着方承康找到她。

“孤独症”,这一完全陌生的医学词汇首次出现就占领了张泽青的人生。她和丈夫愿意拿出所有积蓄为儿子治疗。但医院能给的,只有一份测试量表、一张诊断证明,以及几页国外介绍孤独症的翻译资料。

当时,孤独症在国内尚且少有人听说,一套成熟、科学、系统的康复干预手段更几乎处于空白地带。早前接诊方承康的四川大学华西医院心理卫生中心医生单友荷,彼时已是儿童精神疾病心理障碍领域的专家,她告诉张泽青,“一年只接诊到两三个孤独症孩子”。

天塌了,张泽青想。但一个本能的念头驱动着她,“我要抓住我的孩子,死死不放。”如今互联网一搜就能知晓的——“孤独症越早干预越好”,在20世纪90年代并不普及。张泽青却几乎从方承康确诊起,开启了至今长达33年的“非正规康复干预计划”。

为了这条路,张泽青差点失去自己的名字,完全成为“方承康妈妈”。

她考虑辞掉销售工作,在家全职陪护。同学拽住了她,“你全部倒在方承康身上,你的天平是什么?你一定要出去工作。”如今已办理内退十余年、66岁的张泽青仍然十分触动。不过,她感谢的,并不是被保全了的部分自我,而是这个决定“对方承康更好。”

“那个时候不理解,后来我觉得完全正确。我带着方承康工作,还能经常跟外界接触,所以他一直没有离开过社会环境。”张泽青发现儿子日渐能用断续的字句回应旁人。她意识到,“方承康要简单地像一个人一样活着,而不是像一个宠物那样被喂养。”

1996年,一场在成都南郊公园的孤独症患者家长聚会,使张泽青的康复干预计划往前踏了一步。

这场聚会从两三个家长到六七个家长,发展成定期举行。家长们互相鼓励、分享信息。张泽青从别的家长处听说可以让孩子学习钢琴,她立即花1万元买了一台,还去成都九眼桥找了一位音乐学院学生为方承康授课。数十年间,她陆续给儿子报了绘画课、游泳课、轮滑课、阅读训练课,争取特奥会参赛名额。怕影响其他孩子,也怕无人愿意教,张泽青几乎都是请老师一对一授课,课时费几百元不等。实在找不到人,她就自己去听、记笔记,把自己训练成“老师”。

方承康进行钢琴表演。受访者供图

张泽青说从不期待这些“不小的开销”能让方承康成才。她更在乎,“方承康竟然坐得住”“有地方可以去”“有人能对话”。

三十多年过去,关于孤独症确诊儿童的康复干预手段渐趋丰富。张泽青不只一次表达羡慕。“以前不比现在,我们根本不知道按照什么标准去训练,只是用肉身在为孩子搏一个未来。”

采访中,记者问张泽青,有没有靠家庭以外的组织争取到什么?这位母亲望向记者的眼神忽然变得十分锐利。“可以说,方承康的一切都是我自己争取来的,如果说家长不全力付出,那孩子什么都没有。”

蜷缩

几个孤独症家庭在成都南郊公园聚会的1996年,王星瑜揣着东拼西凑的1万块钱,从自贡前往上海。她始终不愿相信,自己的6岁儿子是“瓜娃子”。

宁国明现在35岁,身高1米75,因为肌肉控制能力差,说话含糊,四肢无力,170斤的他几乎整日蜗居在家。自6岁确诊重度孤独症以来,宁国明和母亲王星瑜一直住在成都市新都区的一处老小区内。上海就诊后,王星瑜拒绝生二胎。家庭矛盾日积月累,她选择离婚。丈夫每月提供生活费,她则负责宁国明的日常起居,至今已62岁。

母子俩的家异常静寂。他们专注地喜欢干同一件事:发呆。宁国明的卧室窗外有一棵生长茂盛的香樟树,阳光穿透,斑驳树影映在他脸上,一半阴影一半光明。一整日中有半日,宁国明都盯着这棵香樟树,固执等待一只“带着蓝色羽毛的鸟”飞来。王星瑜从未认出这只鸟。但每当宁国明望向窗外,母子俩就会准点开启重复的对话:“来了吗?”“没有。”“来了吗?”“没有。”“吃了饭再等?”“好。”时间一长,王星瑜也喜欢上发呆。她习惯从客厅望向宁国明,盯着儿子半张阴影下的脸,长久地沉默。

在家里,宁国明几乎不干任何家务。王星瑜只要求他能够“自己抓饭吃”。很难想象这是一双普通青壮年的手,像鸡爪,直勾勾地挺着。吃饭前,王星瑜先要一根一根把他的手指掰开,然后花1个小时看着他将饭菜甩得到处都是,再花半个小时打扫,而后继续盯着发呆的儿子发呆。

王星瑜的妹妹王星烁曾用“为母则刚”形容姐姐,但王星瑜听说后大发雷霆。“她在苛刻地进行一种自我惩罚。”王星烁称姐姐永远无法原谅一位“不作为的母亲”。

离婚后,作为一名出版社编辑,王星瑜坚持将儿子带至工作岗位。但不久后,宁国明开始“强拆”办公室,没有缘由地掀翻所有书,一脚踹向木质的书柜门。王星瑜试图从背后薅住他,但宁国明挣脱后更加暴躁,血红的眼睛像一头野外的狼崽子,王星瑜第一次感到害怕。赔付单位所有损失后,她选择了辞职。为了照护儿子,她不得不干一些临时性的工作,比如保洁、餐厅服务员,但宁国明偶尔控制不住的屎尿让王星瑜屡屡遭遇劝退。

情急之下,2002年的一个雨天,她把宁国明锁在家中。意外的是,宁国明没有表现出任何不适。于是,把儿子养在家中而非走出家门,成为王星瑜的选择,一场长达二十多年的蜗居就此展开。

直到王星瑜参加一次公益讲座,听说一位父亲将重度孤独症孩子康复到中度,靠的是不计其数的“走出家门”。她彻底崩溃了。王星烁称姐姐痛恨自己“为什么不多学习、不多了解、不多坚持、不多赚钱?”王星烁劝姐姐做抑郁症检查,但“她现在近乎病态地守着国明,缩在她的小家里,直至生命的终结。”

张泽青和王星瑜两个家庭看似走向完全不同的路径。但很多人忽略了,有种蜷缩是隐形的。

喘息

和没去过学校的宁国明相比,方承康接触的“外面世界”显然更多。张泽青没有选择特殊教育学校,她如愿将方承康送入普通小学,即使没能成为陪护人进入校园。

至少这意味着能让方承康接触正常的社会,张泽青这样想。但儿子腿上青一块紫一块的伤痕、脸上突然冒出的涂鸦,令她意识到,“这是在学校受欺负了。”

一位正常孩子的母亲会如何做?找学校、找家长,对峙直至解决。但张泽青没有,或者说“不敢那么做。”就算是班主任替她撑腰,要求欺凌者道歉,张泽青也会说“算了,没关系。”更多时候,她选择私下解决,花钱买糖给欺负方承康的小学生,“哄着他们,不要和我家方承康‘计较’,希望你们多帮助他。”

“当时完全没想过严厉处理,就想着怎么让方承康有一个更安稳的环境。”对孤独症知之甚少的年代里,张泽青生怕因为“惹事”被逐出学校,她舍不得放弃这个重要的人际场景。

小学毕业后,方承康不再上学,但他的“社会化融入”以一种怪异的姿势继续前行,在“社会”的边缘蜷缩。张泽青清楚这不过是“自成小圈”,但她毫无办法。孤独症患者的刻板印象和社交障碍难以扭转。学会独立乘坐公共交通后,更多不可控、没被训练过的场景出现。方承康因为摸到邻座女孩的脚踝被打,也因为在地铁上大声说话、扭头张望被凝视。张泽青决心,“为了保护他,只能给他设定枷锁。”

从此,方承康严格遵循着这条由母亲植入的指令:任何公共交通的座位,根本没人坐,才能坐;如果旁边是女性,那就完全不能坐。

张泽青也给自己下指令:绝不允许花了三十年才让儿子记住的“环境”被改变。因此,她不敢换社区、不敢换小区、不敢换房子,她们一定得活在“熟人社会”里。

旁人看来,张泽青的付出全部收获成效。中重度孤独症的方承康可以独立出行,和志愿者朋友聚餐,还能在东安湖公园完成一圈轮滑。事实上,张泽青介入到每个环节,始终无法脱手。而如今的日子令她“最为崩溃”,更难喘息。

方承康在东安湖轮滑。受访者供图

“诚实地讲,30多年了,我有时候真想把孩子推出去。接受你的采访,我都觉得是一次极其奢侈的喘息。”近两三年,她发现方承康变得“更刻板、更讲不通”,最简单的吃饭睡觉忽然成了最棘手的问题,“吃饭前必有一套程序、去卫生间至少待1个小时”。医生告诉她,随着孤独症孩子年龄增长,各项障碍将越发明显。

可是她们老了。

一个关于未来的担忧,再无法逃避。“我的孩子怎么办?”

2025年春节,张泽青的丈夫被查出肺癌,需要切除一片肺叶。孤独症家庭的脆弱,残酷地摊在张泽青面前。“我们没有支撑,也不敢出事,因为我们还有一个沉重的包袱。”

孤岛

托孤,是众多大龄孤独症家庭的盼望。据2021年宝宝树母婴社区发布的《中国自闭症家庭情况调研白皮书》介绍,30岁以上的孤独症谱系障碍人士中,近九成除了家无处可去。

张泽青和王星瑜不奢求就业岗位是孩子的栖居之所。她们把希望寄托在社会化的支持体系上,期待一个更优质、更充足的社区照顾和托养服务资源。

然而,一位公益组织负责人告诉记者,当前很难有机构分担大龄孤独症家庭的陪护压力。社会托养机构数量较少,并且由于缺乏准入标准和人员培训,质量良莠不齐,照料人也不见得愿意将孩子托养在此。

张泽青提出,那能否拥有一个喘息服务空间?比如将孩子送至大龄孤独症康复机构。但目前这类机构更是凤毛麟角。四川在线记者调查发现,目前国内较为成熟的康复机构有慧灵等,但这些机构基本在一、二线城市,且数量不多。大龄孤独症患者几乎都面临离开学校后无处可去的困境。

此外,记者查询获悉,全国大部分地区针对孤独症的康复救助和财政补贴以15—18岁为节点发生变化。

上述问题,两位母亲都知晓,她们称自己“成百上千次地了解过”。王星瑜想要有人回答她,“我朋友劝我别自成孤岛,学会走出来。我问你,我拿什么走出孤岛?”

张泽青比她积极一点,仍然冲锋在前,希望依靠更多社会活动为大龄孤独症家庭发声。她说,三十多年的照护经历,让她养成了“坚不可摧的脸皮”,不在意外界如何评价。

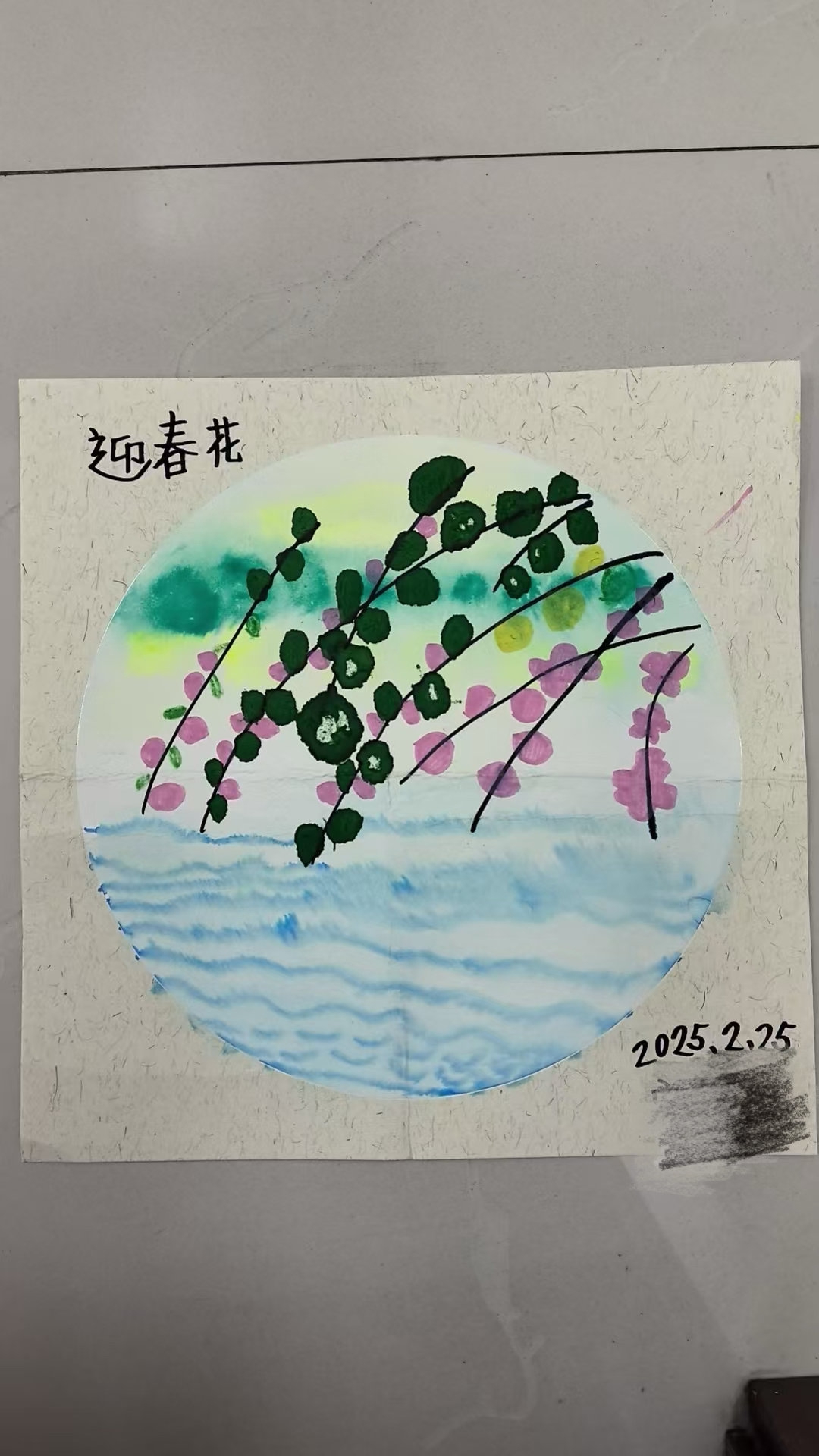

不过采访最后,张泽青向记者展示了方承康的画。她翻出七八张手机储存的相片,试探性地问“是不是画得还不错?”得到肯定后,张泽青露出咧过嘴角的笑容,有点不好意思但得意地重复几遍,“是吧?我也觉得画得真好!好到有时都怀疑是不是他画的!”

方承康的画。受访者供图

这位身处孤岛的母亲,想要儿子获得尊重和认可。至少,未来的日子,她要让方承康活在广阔的陆地上。

那么,谁来建设这片“陆地”?

(按受访者要求,张泽青、方承康、王星瑜、王星烁、宁国明均为化名。)